ア

- 一年草

- 草のうち、一年で開花結実して生育を終えるもの。春に発芽し、秋までに開花結実する。

- 越年草(二年草)

- 草のうち、秋に発芽し、越冬してのち開花結実して生育を終えるもの。

カ

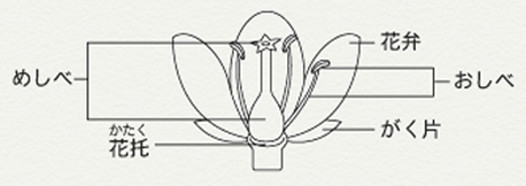

- がく片

- 被子植物の花のつくりは、外側からがく片、花弁、おしべとめしべ、これらがついている花托でできている。花弁が集まりを花冠、がく片のあつまりをがく(萼)と呼ぶ。また、がくと花冠を合わせて花被という。裸子植物は、花のつくりが異なっている。

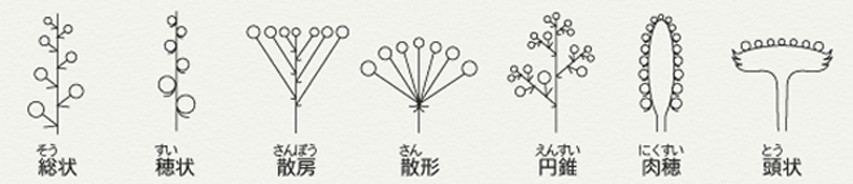

- 花序

- 複数の花が集まって一つのまとまりを成している時の花の配列様式。またはそのまとまりを言う。さまざまな型に分けられるが、分類群ごとに一定であることが多い。

- 花弁

- 一般に花びらとは多くが花弁を指すが、美しい色をしたがく片や苞なども花びらと呼ばれることがある。花のつくりについてはがく片を参照。

- 高茎草原(こうけいそうげん)

- 主に2〜3メートルの高さの草から成る草原。比較的湿った川岸や高山の中腹の谷あい、土壌のやや不安定な場所などで見ることができる。

サ

- 雌雄異株(しゆういしゅ)

- めしべかおしべの一方だけを持つ花(単性花)をつける植物で、雌花と雄花を別の個体につけるもの。雌花をつける雌株、雄花をつける雄株の別がある。雌雄同株の対語。

- 熟果期(じゅくかき)

- 種子が発芽能力を持つようになる時期。

- 双子葉類

- 被子植物のうち、子葉が2枚とされる一群の植物を指す。葉脈が網状などの点で単子葉類と区別される。

タ

- 多年草

- 2年以上にわたって生育し、毎年開花結実する草。冬を越す芽は地中にあるものと地上にあるものがある。

- 単子葉類

- 被子植物のうち、子葉が1枚とみなされる一群の植物を指す。葉脈が平行する。

- 窒素固定(ちっそこてい)

- 大気中の窒素に水素を加えてアンモニアにする過程をいう。マメ科植物などでは、根粒菌が共生してそのはたらきを助けている。植物はこのアンモニアから、タンパク質など体を構成する物質を合成する。

ハ

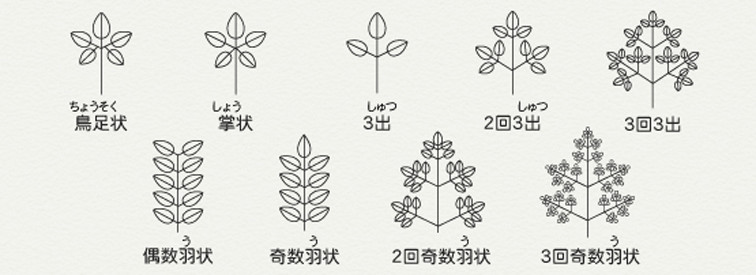

- 葉

- 葉は基本的に葉身(ようしん)と呼ばれる本体と葉柄(ようへい)からできていて、1枚の葉でできているものや何枚かの小葉に分かれているもの(複葉)がある。葉の形やつき方もさまざまで、なかまや種によって違う。

- 風媒花(ふうばいか)

- 風によって花粉を飛ばして受粉がおこなわれる花。

- 複葉

- 葉身が2枚以上の小葉からなる成る葉。小葉の配列にはいくつかの型がある。

- 不稔性(ふねんせい)

- 発育可能な種子を生じないこと。

- 苞(ほう)

- 花やつぼみのつけねにつく特殊な葉の総称。ほとんどの場合小さくて目立たないが、なかには大型で花弁のような色や形をしたものもある。苞葉ともいう。

ヤ

- 葉柄(ようへい)

- 葉身と茎の間にある棒状の部分。これがない葉もある。