ア

- 亜種

- 種をさらに細かく分類するときの階級。多くの生物では、その生息する地域によって体の大きさや色彩が多少異なっている。このようなとき、違いを区別できる地理的集団(地域個体群)をそれぞれ亜種とする。たとえば、日本のキツネは北海道にすむキタキツネと、本州以南にすむホンドキツネの2亜種に分けられる。

- 大きさ

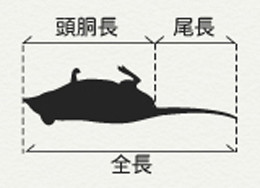

- <ほ乳類の大きさ>

この図鑑ではほ乳類の大きさを、からだをまっすぐにのばしたときの、頭部の先端から胴の後端までの長さであらわしている。この長さを頭胴長という。体長ともいう。

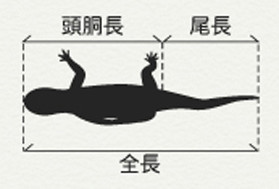

この図鑑では両生類の大きさを、頭部の先端から尾の先までをまっすぐにした時の長さであらわしている。この大きさを全長という。

この図鑑では魚類の大きさを、頭部の先端から尾の先までをまっすぐにした時の長さであらわしている。この大きさを全長という。

カ

- 疥せん(かいせん)

- ヒゼンダニの感染によって発症する皮膚病。

- 基亜種(きあしゅ)

- 種がいくつかの亜種に分けられるとき、最初に学名のつけられた亜種のこと。

サ

- 食痕

- 動物がえさを食べた跡。

- 止水性

- 流れのない水を好む性質のこと。

- 染色体数

- 生物の細胞の中で、遺伝情報をになっているDNAがある部分。染色体の数(染色体数)と形は、生物の種類によって決まっている。

ハ

- 斑紋(はんもん)

- 体にある斑点や模様。

ヤ

- 幼生

- 両生類など子と親で姿が大きく違う生き物の場合、子を幼生、それより大きな子を幼体、親を成体という。オタマジャクシはカエルの幼生。

ラ

- 卵のう

- 卵を包む物質のうちの一つ。両生類の卵はやわらかな寒天のような卵のうに包まれている。卵のうは卵の保護や保温などの役割を果たしている。

- 陸封型(りくふうがた)

- もとは海にすんでいた生物が地殻変動などにより、淡水の湖沼や川に封じ込められたもの。

- 流水性

- 流れのある水を好む性質のこと。

- レッドリスト

- レッドリストは、IUCN(国際自然保護連合)がまとめた絶滅のおそれのある野生生物の種のリストのこと。これを印刷して刊行したものがレッドデータブックであり、初版は1966年。日本では環境省がIUCNのカテゴリ−に従って日本版レッドリストをまとめている。カテゴリーは「絶滅」「野生絶滅」「絶滅危惧」「準絶滅危惧」「情報不足」「絶滅のおそれのある地域個体群」に分けられる。